- 名作レースゲーム「グランツーリスモ攻略」コーナリング時のドライビングテクニックについてご紹介

- 名作レースゲーム「グランツーリスモ攻略:ドライビングテクニック」プロドライバーはコーナーで「ブレーキを残す」、ブレーキとステアリング操作のタイミングについてご紹介

- プロドライバーはコーナーで「ブレーキを残す」、ブレーキとステアリング操作のタイミングについてご紹介

- 名作レースゲーム「グランツーリスモ攻略:ド難しいコーナーは「角」を作らない、連続コーナーの攻略ポイントについてご紹介

- 車を自在にコントロールする技術「ドリフト」についてご紹介

- 速く走るために電子デバイス「ABS」と「TCS」の働きについてご紹介

- グランツーリスモ攻略関連ページのご紹介

- レースゲーム関連ページのご紹介

- 【機種別・名作RPG】機種別・名作RPGのご紹介 ~PC98,PS,PS2,PS3,PS4,Xbox360~

- 【名作RPG】シリーズ別RPGシリーズのご紹介│まとめ│

- 【名作RPG】テーマ別・RPGシリーズのご紹介│まとめ│

名作レースゲーム「グランツーリスモ攻略」コーナリング時のドライビングテクニックについてご紹介

ご訪問ありがとうございます。

今回は、名作レースゲーム「グランツーリスモ攻略」コーナリング時のドライビングテクニックについてご紹介します。

グランツーリスモシリーズ関連攻略ページのご紹介

グランツーリスモシリーズ関連攻略ページをご紹介します。

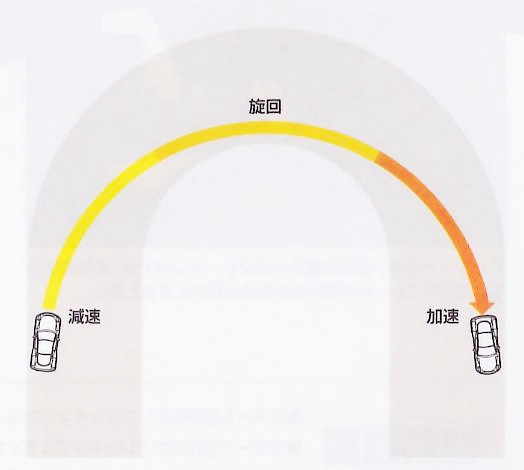

コーナリングの3つの要素「制動/旋回/加速」についてご紹介

コーナリングの3つの要素

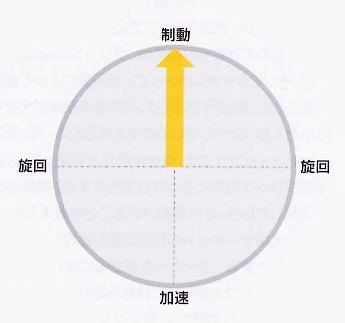

コーナリングは「制動」「旋回」「加速」という3つの要素に分けることができます。

グリップ力を大きくさせる「ブレーキング」

まずは「ブレーキング」。直線区間を全開で走ってきたら、最短距離でコーナーを曲がりきれる速度まで減速させる。ここでいう「曲がりきれる」とは、そのコーナーのもっとも遠心力が大きい場所(通常はステアリングを一番切りこむ場所)でもクルマが狙い通り走れる速度のことだ。

グリップ力の余裕を、クルマを曲げる力に振り替る「旋回」

適正速度への減速に成功したら次のステップ「旋回」だ。ブレーキペダルを徐々に緩めることでそれまで減速に100%使っていたタイヤのグリップ力に余裕が生まれる。そこでステアリングを切って、グリップ力の余裕を、クルマを曲げる力に振り替えていくのだ。この旋回に移る動作を「ターンイン」と呼ぶ。

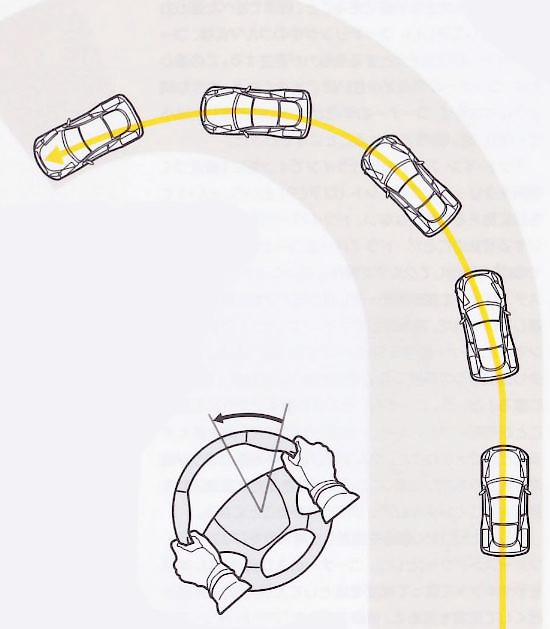

この時、絶対に避けたいのは急なステアリング操作だ。ステアリングはタイヤのグリップ力と相談するイメージでじわっと操作しよう。

▼ステアリング操作は一定角度を保持

ステアリング操作はスムーズに一定角度を保持するように努める。旋回途中で切り増したり戻したりするとタイヤのグリップ力を使いきれない。

▼旋回時の急アクセルは、曲がれなくなる

アクセルを踏むと、荷重は後ろへ移動する。結果として、操舵をしている前輪から荷重が抜けてグリップしなくなってくる。旋回が終わる前にアクセルを開けすぎると、曲がれなくなる理由がそこにある。

コーナーで加速も減速もしない状態「パーシャルスロットル」

旋回状態になったクルマは遠心力に打ち勝って曲がり続けている。この時の旋回スピードは、タイヤからスキール音が出る程度が理想的だ。この時タイヤのグリップカは旋回に使っているので、クルマを前に進める操作(=アクセル)は慎重に行う必要がある。

具体的にはコーナー出口まで、加速も減速もしない。この状態のアクセルを「パーシャルスロットル」或いは単に「パーシャル」という。

遠心力を減らし、グリップ力作り「加速(脱出/立ち上がり)」

コーナーの出口が見えてきた。ステアリングを徐々に直進状態へ戻しながら、クルマにかかる遠心力を減らしていこう。タイヤのグリップ力に余裕を作り、その余裕を加速に振り分ける。これを「脱出/立ち上がり」ともいう。

ステアリングとアクセルの連携

脱出ではそれまで我慢していたアクセルをじわっと全開に。この操作タイミングは早いほうがいいが、早過ぎるとコーナーを曲がりきれなくなる。ステアリングの戻し具合とアクセルの踏み加減をうまく連携さよう。

プラモデル1/24 カストロール トヨタ トムス スープラ GT 「スポーツカーシリーズ No.163」 [24163]

コーナーではどこを走ればいいだろう?速く曲がるための走行ライン「アウト・イン・アウト」についてご紹介

コーナーではどこを走ればいいだろう?速く曲がるための走行ライン「アウト・イン・アウト」についてご紹介します。

プラモデル1/20 ティレルP34 1977 日本GP #3 ロニー・ピーターソン ロングホイールバージョン「グランプリシリーズ No.34」 [090900]

コーナーのどこを走るか「走行ライン」について考えよう

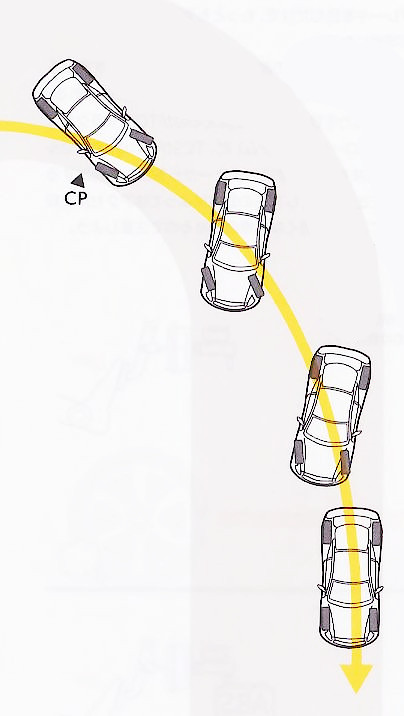

基本は「アウト・イン・アウト」

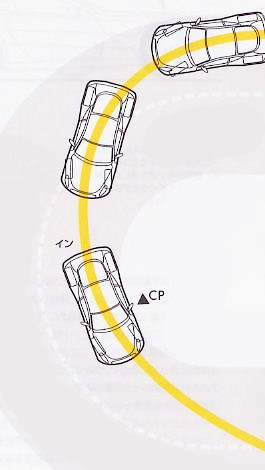

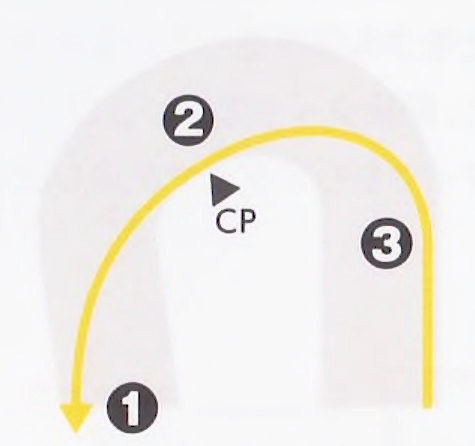

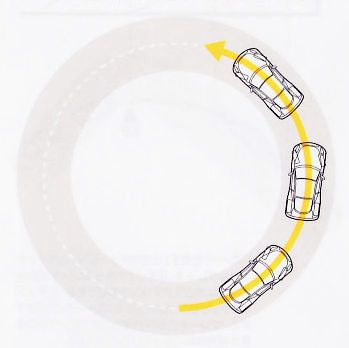

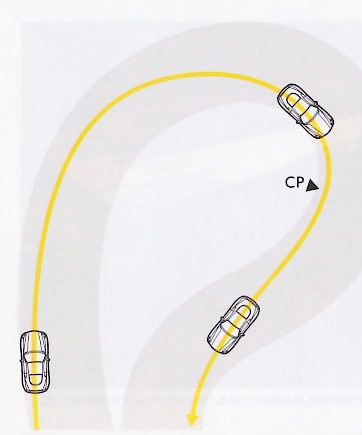

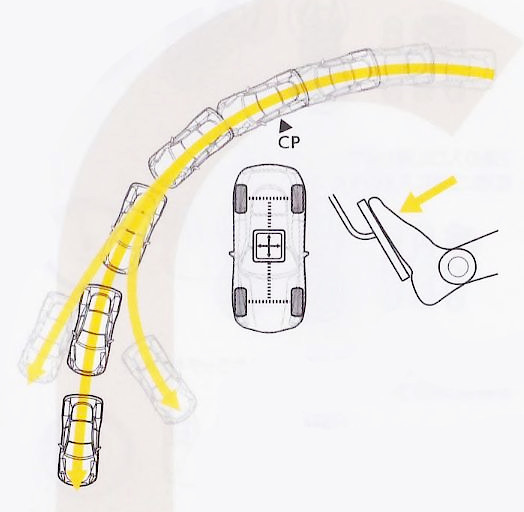

コーナーでの基本は「アウト・イン・アウト」という走行ラインだ。コーナーの入口ではコースの幅でいう外側(アウト側)、中央で内側(イン側)、出口で再び外側(アウト側)というふうにクルマを走らせることをいう。

遠心力は半径が小さいほど大きく、大きいほど小さくなる

このラインを走る目的は、実際のコーナーの半径よりも大きな半径で走ること。コーナリング中のクルマには、コースの外側へ飛び出そうとする遠心力が発生する。この遠心力は、コーナーの半径が小さいほど大きくなる。

つまり同じクルマならば、コーナーの半径が大きいほど遠心力は小さくなり、高い速度で走れることになるわけだ。

イン側に1番近づく場所「クリッピングポイント(CP)」

アウト・イン・アウトの走行ラインでイン側に1番近づく場所をクリッピングポイント(CP)という。

ドライバーは、クリッピングポイント(CP)を目指してコーナーに入る

といっても目に見える場所ではない。ドライバーが頭の中にイメージする目安のことだ。ドライバーはコーナーの入口から、そのクリッピングポイント(CP)を目指してクルマを操作していく。

プラモデル1/24 BMW Z3 ロードスター 「スポーツカーシリーズ No.166」 ディスプレイモデル [24166]

「CPを奥に取る」

クリッピングポイント(CP)を過ぎたら、ステアリングを直進状態へ戻しながらアクセルを踏んで加速していくのだ。基本的なアウト・イン・アウトの走行ラインでは、コーナーの中央付近がクリッピングポイント(CP)になるが、現実にはもう少し出口寄りの場所に取る場合が多い。これを「CPを奥に取る」という。

プラモデル1/24 ニューマン ポルシェ956(1984年ル・マン優勝車) 「スポーツカーシリーズ No.49」 ディスプレイモデル [2449]

▼理想的なアウト・イン・アウトの走行ライン

クリッピングポイント(CP)を出口よりに置くことで後半のラインが緩やかになり、加速区間を長くとることができる。

コーナーでは加速区間を長くする

こうすることでより早くアクセルを踏むことが可能になり、コーナー全体として加速区間を長くすることができるわけだ。クルマはブレーキ性能のほうが加速性能よりも高いため、このようにできるだけ加速区間を長くすることがタイムアップにつながることになる。

プラモデル1/24 GRB インプレッサ WRX STI 5door ’07 JUN Ver. 「Sパッケージ・バージョンRシリーズ No.64」 [0050552]

加速を重視したコーナーリング「スローイン・ファーストアウト」

こうした出口での加速を重視した考え方を「スローイン・ファーストアウト」という。コーナーの入口付近では、半径をややキツメに取って速度を落として入り、出口で半径を緩くして速度を高める。冒頭で記した「アウト・イン・アウト」とともに、スポーツ走行の基本となる走り方だ。

▼縁石は「踏める縁石」と「踏めない縁石」がある

縁石は「踏める縁石」と「踏めない縁石」がある。その判断は、縁石の高さがポイントになる。

「踏めない縁石」とは、高さのある縁石でクルマが大きくバウンドしてしまい、大きなロスを生んでしまう。

コーナーの半径を大きくとれる「低い縁石」

一方のクルマが大きくバウンドしない低い縁石(踏める縁石)は積極的に踏んでいき、縁石の幅分だけコーナーの半径を大きくとろう。結果、高い速度でコーナーを走り抜けることができる。

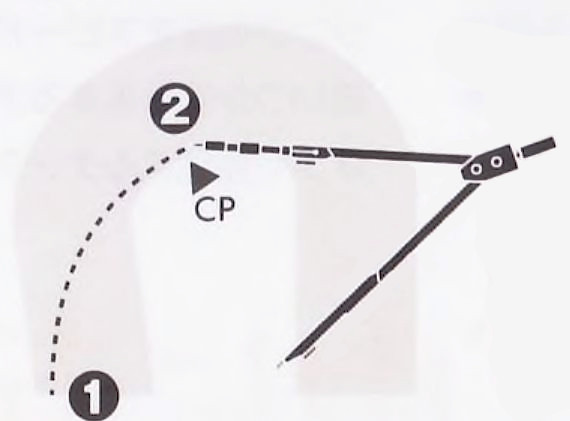

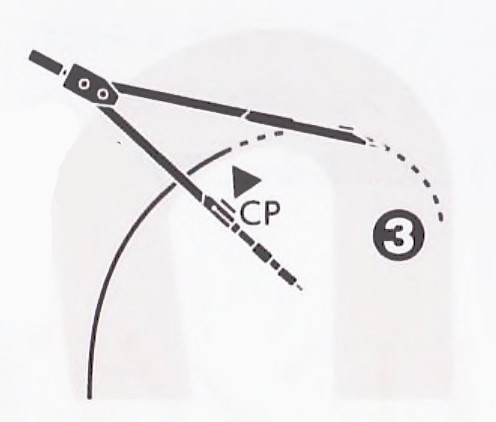

クリッピングポイント(CP)導き出し方

もし手元にコーナー図があるのなら、コンパスを当ててベストラインを導き出すこともできる。まずクリッピングポイント(CP)を想定し、それに合わせてコーナー出口の大きな円弧を描く。

コーナー入口の小さな円弧を交わるように書き入れ、それを滑らかに結べば、無理のない走行ラインが見えてくる。あとは実際に走って微調整をすることになる。

▼クリッピングポイントを書いてみる

1:コーナー出口のアウト側に①を決め、コーナーのイン側②まで大きな円を描く。(②がクリッピングポイント(CP))

2:次にCPとコーナー入口のアウト側を結ぶ大きな円を描く。その円とコースのアウト側が触れた③が進入ポイント。

3:これを逆にたどった③→②→①が、そのコーナーの理想のラインの目安。

条件が揃えば「イン・イン・イン」の走行ラインのほうがより速い場合も

ただし、コーナーの半径が極端に大きい場合や、クルマのパワーがタイヤのグリップ力に比べてはるかに小さい時は、「イン・イン・イン」の走行ラインのほうがより速いこともある。

たとえば筑波サーキットの最終コーナーを比較的パワーのないコンパクトカーで走るような場合は、イン・イン・インの走行ラインも試してみるといいだろう。

コーナリング中に起きるクルマの動き「アンダーステアとオーバーステア」についてご紹介

「アンダーステア」「オーバーステア」とは?

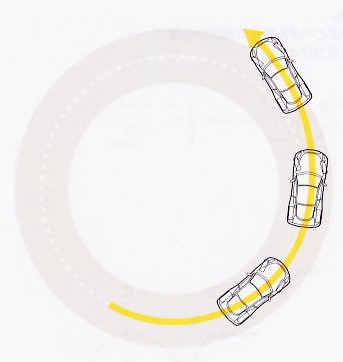

ステアリングを切っても曲がらなかったり、逆に曲がりすぎたりと、クルマはいつも思いどおりには動かない。このように、旋回中、想定よりも曲がらない(前輪から外に膨らむ)ことを「アンダーステア」、反対に想定よりも曲がりすぎる(後輪から外に膨らむ)ことを「オーバーステア」という。

「アンダーステア」や「オーバーステア」が発生する理由

「アンダーステア」や「オーバーステア」が発生する理由にはいろいろある。代表例はアクセルによるものだ。大きな円周上をクルマが走っているときに、そのままアクセルを踏むと、前後タイヤのグリップ力のバランスが崩れてフロントタイヤかリアタイヤが滑り出すことがある。

アクセルが原因の「パワアンダー/パワーオーバーステア」

この「アンダーオーバーステア」はアクセルに起因するものなので「パワアンダー/パワーオーバーステア」と呼ぶ。

▼「パワーアンダーステア」のイメージ

旋回中にアクセルを開けていったときに、前輪から外に膨らんでしまう現象を「パワーアンダーステア」と言う。

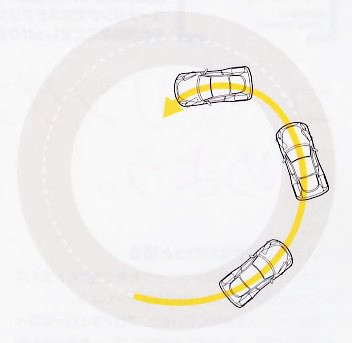

パワーオーバーステア

また旋回中にアクセルを開けていったときに、後輪から外に膨らんでしまう(前輪が内側に巻き込む)現象を「パワーオーバーステア」と言う。

ブレーキングで発生する「アンダーステア」や「オーバーステア」

ブレーキングで発生することもある。たとえばオーバースピードでコーナーに進入すれば、タイヤの曲がる力が遠心力に勝てず「アンダーステア」になる。一方フルブレーキングで前輪の荷重が極端に大きくなると、後輪の荷重が小さくなりすぎて「オーバーステア」になることもある。

プラモデル1/24 POKAL RACE italvolanti VW GOLF 「ツーリングカーシリーズ No.95」 [06102]

「ステアリング/アクセル」操作による起因

ドライバーの運転操作が原因となる場合もある。ステアリングを回すスピードが速すぎて、タイヤのグリップ力が追いつかず発生する「アンダーステア」や、旋回中のアクセルオフで発生する「タックイン」などがそれである。

▼「タックイン」のイメージ

アクセル全開の状態からいきなりアクセルを大きく戻してしまうとリアの荷重が一気に失われて最悪スピンを喫する。「FF」で特に顕著な現象だ。

もし、スピンを予感したら、すぐにアクセルを踏んで荷重を後ろ寄りに戻してあげよう。

理想的なステア特性「ニュートラルステア」

クルマが外に膨れたり、内に巻き込んだりせず、狙ったラインをトレースできる理想的なステア特性を「ニュートラルステア」と言う。

プラモデル1/24 RS84 ポルシェ917K デラックス 「リアルスポーツカー NO.84」

名作レースゲーム「グランツーリスモ攻略:ドライビングテクニック」プロドライバーはコーナーで「ブレーキを残す」、ブレーキとステアリング操作のタイミングについてご紹介

ご訪問ありがとうございます。

今回は、名作レースゲーム「グランツーリスモ攻略:ドライビングテクニック」プロドライバーはコーナーで「ブレーキを残す」、ブレーキとステアリング操作のタイミングについてご紹介します。

グランツーリスモシリーズ関連攻略ページのご紹介

グランツーリスモシリーズ関連攻略ページをご紹介します。

プロドライバーはコーナーで「ブレーキを残す」、ブレーキとステアリング操作のタイミングについてご紹介

プロドライバーはコーナーで「ブレーキを残す」、ブレーキとステアリング操作のタイミングについてご紹介します。

プラモデル1/24 SKYLINE GT-R ’92 TAISAN STP GROUP A Racing Car Version [06227]

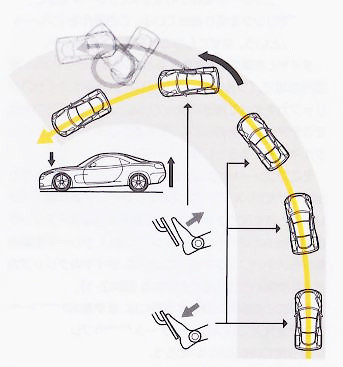

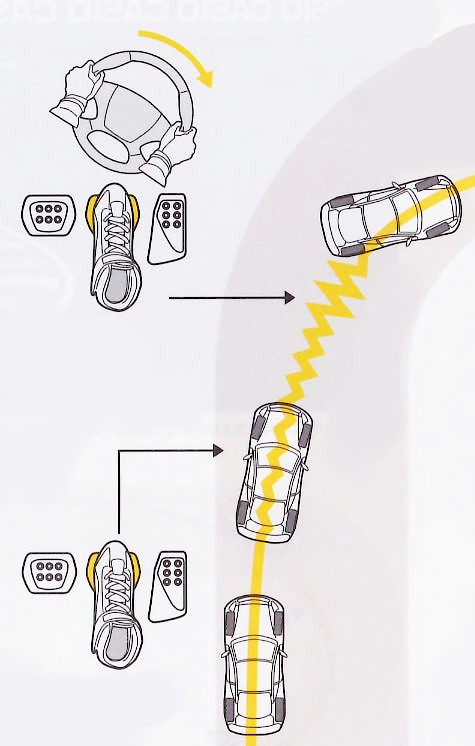

プロドライバーは「ブレーキを残す」

実際のレースを観察していると、プロドライバーはコーナー入口でブレーキを終了させずに、ブレーキをかけたままステアリングを切り始めている。この操作を「ブレーキを残す」という。なぜこんなことをするのだろうか。

プラモデル1/24 エッゲンバーガー・フォード・シエラ RS500 Gr.A 「スポーツカーシリーズ No.80」 [24080]

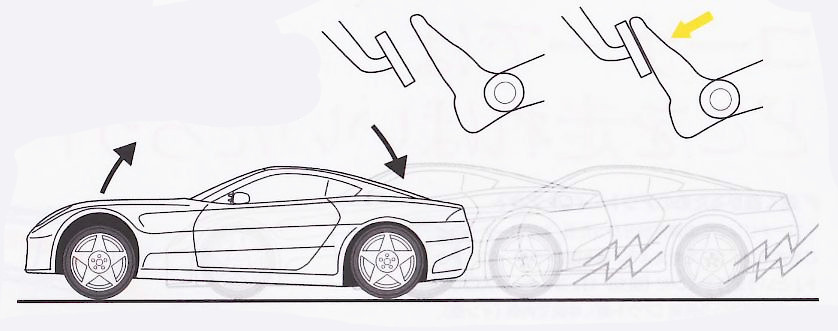

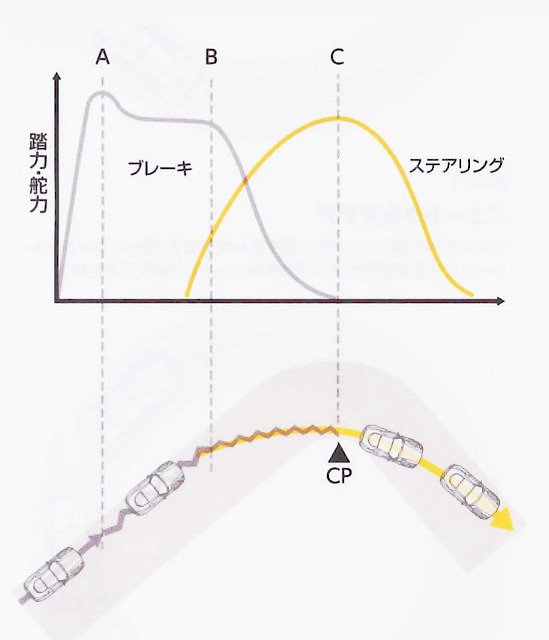

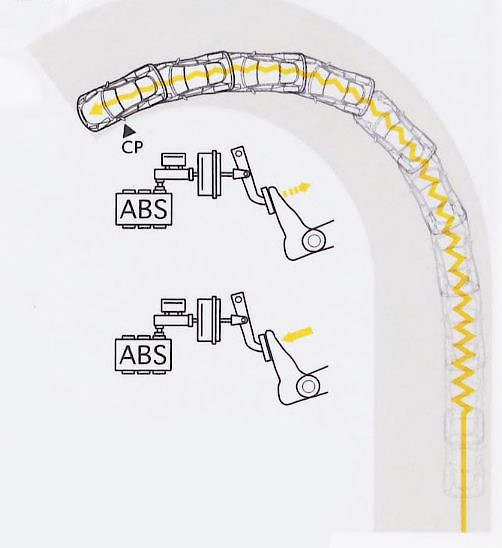

▼「ブレーキを残す」のイメージ図

Aポイントでフルブレーキ、Bポイントからブレーキを徐々に緩めながらステアリングを切り始め、Cポイントのクリッピングポイント(CP)でブレーキングが完了する。

ブレーキの踏み加減とステアリングを切る量が補完関係になっていることに注目。

フルブレーキング時には、車は曲がろうとしない

タイヤと荷重のことを考えると、これはわかりやすい。「摩擦円」で「フルブレーキングしている時はタイヤのグリップ力をすべて減速に使っている」と説明した。その時点でステアリングを切っても、使えるグリップ力がないのでクルマは曲がろうとしない。

フルブレーキング時の摩擦円

タイヤのグリップ力をすべて制動に使っているので旋回のグリップ力は生み出せない。

ブレーキを緩めながらステアリングを切る~グリップカを効率に使う方法~

そこでブレーキペダルを緩めて曲がるグリップ力を作り出すわけだが、ステアリングの切り始めに必要な曲がるグリップ力はまだ僅かでいい。であるならばステアリングの切り始めの時間もブレーキングに使い、ブレーキを緩めながらステアリングを切っていけば、タイヤのグリップカがより効率的に使えることになる。

コーナーでの「ブレーキ」と「ステアリング」操作のタイミング

実際にこの技術を練習する時には、まず基本的なコーナリングを覚えておいて、コーナー入口でのブレーキを徐々に遅らせていくのがいいだろう。ステアリングを切るポイントに来たらブレーキを緩めるが、ここでもステアリング操作はゆっくり行うこと。ブレーキのグリップ力の分け前を貰うイメージで、じわっと切るのが正解だ。

▼ステアリング操作はスムーズに一定角度を保持することが大切。旋回途中で切り増したり戻したりするとタイヤのグリップ力を使いきれない。

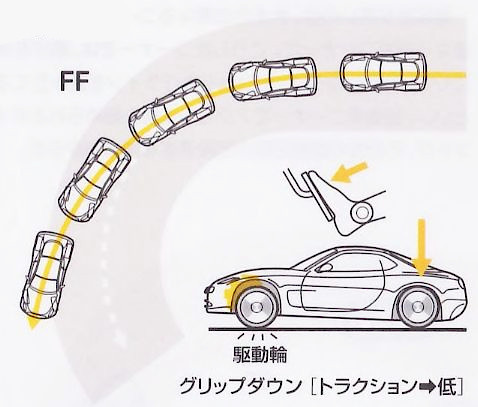

クルマの駆動方式を意識したコーナリング

コーナリングを考える上ではクルマの駆動方式も意識しよう。「FF」は基本的にアンダーステアが出やすく、コーナー出口でアクセルを踏むタイミングと加減を間違えると強いアンダーステアとなる。これは「FF」をベースにした4WDでも同じ傾向だ。

一方「FR」は前輪が舵を担当し後輪がエンジンパワーを伝えるためバランスが良く、アクセル操作でクルマを操りやすい。

FFのコーナーからの加速イメージ:グリップダウン(トラクション低)

「FF」は、アクセルを踏むと荷重が後輪へ移動するため、駆動輪である前輪のトラクションが失われがちになる。結果、アンダーステアが出やすい傾向となる。

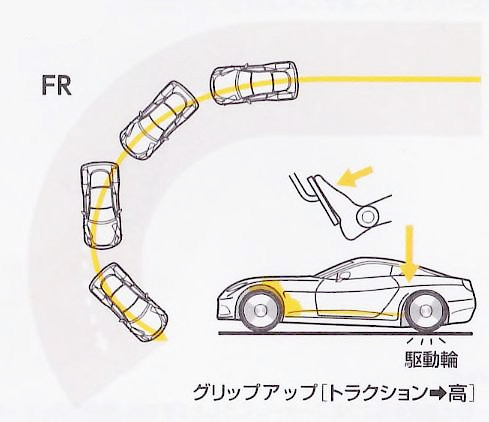

FRのコーナーからの加速イメージ:グリップアップ(トラクション高)

「FR」は、アクセルを踏むと荷重が駆動輪である後輪にかかるため加速の面でもクルマの操りやすさの面でも有利だが、タイミングを誤るとオーバーステアに。

プラモデル1/24 カルソニック スカイライン GT-R(R33) 「スポーツカーシリーズ No.184」 ディスプレイモデル [24184]

名作レースゲーム「グランツーリスモ攻略:ド難しいコーナーは「角」を作らない、連続コーナーの攻略ポイントについてご紹介

難しいコーナーは「角」を作らない、連続コーナーの攻略ポイントについてご紹介します。

プラモデル1/24 ザウバー・メルセデスC9 1988 「スポーツカーシリーズ No.310」 ディスプレイモデル [24310]

難しいコーナーの走り方を考える

コーナーはいつも半径が一定とは限らない。連続するものや途中でカーブの具合が変化するものも存在する。ここではそうした難しいコーナーの走り方を考えてみよう。

鉄則、コーナーに「角」を作らない

まず覚えておきたい鉄則は、「走行ラインに角を作らない」ということだ。コーナー全体を考えずに、目先の状況に囚われた走行ラインを走ると、コーナーのどこかで急な操作を強いる「角」ができる。

もしコーナー途中でステアリングを急に切り増したり、戻したりすることがあれば走行ラインが間違っていると考えよう。

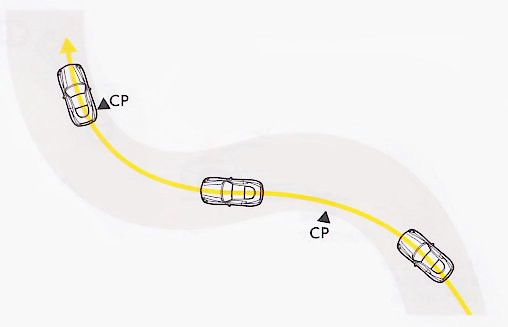

難易度が高い、大きさの異なる連続コーナー

難易度が高いのは、大きさの異なるコーナーが2つ以上連なる連続コーナーだ。こうしたコーナーでは、順序を逆にして、最後のコーナー出口から走行ラインを組み立てるといい。

最後のコーナーでアクセルを踏み始められるポイントが、その先の直線区間の到達速度を決めるからだ。

▼始めが緩やかで途中からきつくなるコーナーは、CPを出口付近に置く

始めが緩やかで途中からきつくなるコーナー。こうしたコーナーの中盤でコーナー内側についてしまうと、旋回半径が小さくなってスピードをロスしてしまう。

こんな時はクリッピングポイント(CP)を出口付近に置き、そこまでじわじわとクルマをインに寄せていく走行ラインが正解だ。

▼左右と連続する2つのコーナーは「アウト・イン・ミドル」「ミドル・イン・アウト」

左右と連続する2つのコーナー。こうしたS字では、最初のコーナーをアウト・イン・アウトで走ると、次のコーナーにイン側から進入することになり、不利。

2つのコーナーを直線的に繋ぐよう心がけよう。走行ラインでいうなら、コース幅中央をミドルと呼ぶと、最初のコーナーを「アウト・イン・ミドル」、次のコーナーを「ミドル・イン・アウト」というイメージで繋げて走るのが正しい走行ラインとなる。

▼連続コーナーの1つ目の立ち上がりは、2つ目のコーナーへの進入となる。連続コーナーのラインは単体で考えてはいけないのだ。

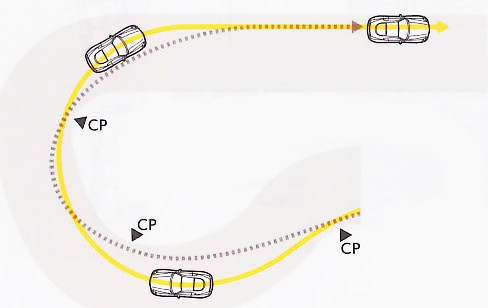

▼大きさの異なるコーナーが複数存在する連続コーナー

大きさの異なるコーナーが複数存在する連続コーナー。点線のラインでは2つ目と3つ目のコーナー間に「角」ができてしまうため、2つ目のクリッピングポイント(CP)にはつかず、全体的に滑らかなラインを描く。

結果、最後の3つ目のコーナーから直線への加速をより高められるのだ。

▼難しいコーナーの攻略ポイント

- 同じコーナーでも、単独コーナーと連続コーナーの中の1つではクリッピングポイント(CP)の数も場所も異なる。

- 複雑なコーナーは、最後のコーナーをいかに速く立ち上がれるかを考えてラインを組み立てる。加速

- 開始する仮のCP(実際にはインにつかない)を作ると実戦的な走行ラインになることも。

プラモデル1/12 ポルシェ ターボRSR(934レーシング) 「ビッグスケールシリーズ No.18」 ディスプレイモデル [12020]

車を自在にコントロールする技術「ドリフト」についてご紹介

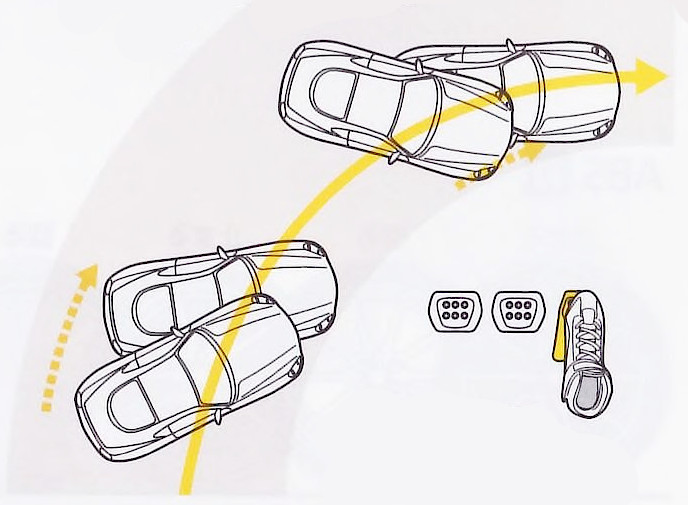

タイヤを滑らせてコーナーをクリアしていく「ドリフト」は、誰もが憧れる花形テクニック。クルマを自在にコントロールするためのレッスンとしても有効だ。

ドリフト方法

ドリフトのやり方は、ややオーバースピードでコーナーに入り、強めのブレーキでリア荷重を抜くことで後輪の横滑りを誘発するのがコツだ。

コーナーの後半からは、アクセルで、テールスライド量をコントロールすることになる。このコントロールを身につければ、アンダーステアやオーバーステアを意図的にコントロールできるようになるので、是非マスターしたい。

▼ドリフト時のスライド量は、アクセルの開け方でコントロールしよう。

- アクセルを閉じれば、リアの流れが抑えられアンダーに。アングルは減少する。

- アクセルを開けるとオーバーステアが強まり、ドリフトアングルが増す。

姿勢維持で大切なポイント「アクセル」と「ステアリング操作」

後輪が滑り出し、クルマがコーナーのイン側を向いたら、その姿勢をコーナー出口まで維持させることを考えよう。

姿勢維持で大切な操作は2つだ。1つは「アクセル」。ドリフト中はアクセルを踏めば後輪のスライドが大きくなり、戻せばスライドが止まる。もう1つが「カウンターステア」という「ステアリング操作」だ。

「カウンターステア」

リアタイヤがスライドした時、スライドと同じ方向へ本能的にステアリングを切ることでスライドを止められるが、ドリフトではこの「カウンターステア」を、スライド量のコントロールに使うのだ。

プラモデル◆1/24 VERTEX RIDGE TE3005 ソアラ 「D1グランプリシリーズ NO.1」

速く走るために電子デバイス「ABS」と「TCS」の働きについてご紹介

現代の自動車は電子技術を使ってドライバーの操作を補助している。今回は、速く走るために電子デバイス「ABS」と「TCS」の働きについてご紹介します。

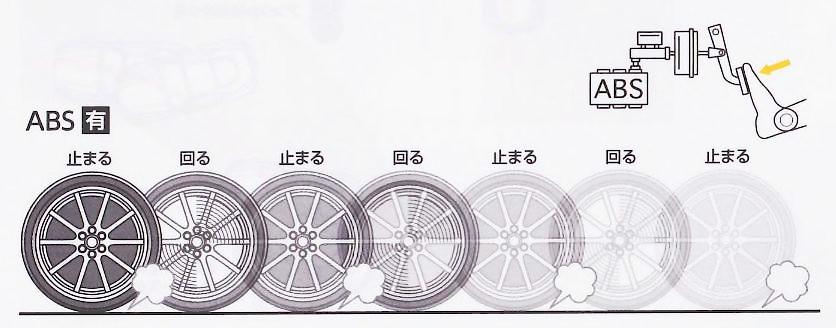

減速しながら曲がれるABS(アンチロック・ブレーキシステム)の働き

タイヤがロックすると、制動力が低下するばかりかステアリング操作も効かなくなる。そこでロックした車輪のブレーキを緩め、グリップ力が回復すると再びブレーキをかける。

この操作を数ミリ秒という単位で、しかも4輪別々に行うのがABS(アンチロック・ブレーキシステム)だ。ABSを搭載したクルマなら、思い切りブレーキを踏むだけで、もっとも効率のいいブレーキングが可能になる。

▼ABS無しのタイヤの動き

タイヤがロックするとステアリング操作が効かなくなる。

▼ABSが作動した場合のタイヤの動き

そこでロックを感知したら一瞬ブレーキ液圧を緩めてグリップ力を回復させ、操作を可能にするのがABSの役割だ。

▼ABSを利用したコーナリング

「ブレーキを残すコーナリング(ブレーキとステアリングの連携操作)」をクルマ任せで行うことができる。ブレーキから足を離すのはクリッピングポイント(CP)付近でいい。

TCS(トラクション・コントロールシステム)とは

一方、コーナーからの脱出で不用意にアクセルを開けると、タイヤが空転してクルマが不安定になることがある。エンジン出力を絞ってこれを抑えるのが「TCS(トラクション・コントロールシステム)」だ。

「TCS」があれば、アクセルの踏み加減を気にせずにコーナーから安定して脱出することができる。ただし「TCS(トラクション・コントロールシステム)」の設定によってはアクセルを絞りすぎて、加速が弱くなる場合もあるので注意しよう。

プラモデル1/24 マツダ ロードスター RF 「スポーツカーシリーズ No.353」 ディスプレイモデル [24353]

▼TCS(トラクション・コントロールシステム)を利用したコーナー立ち上がり

TCS(トラクション・コントロールシステム)があれば、コーナー立ち上がりのアクセルオンがより安定して行える。オーバーステアやアンダーステアをTCSが補正してくれるためだ。

プラモデル1/24 フォード GT 「スポーツカーシリーズ No.346」 ディスプレイモデル [24346]

グランツーリスモシリーズ関連攻略ページのご紹介

グランツーリスモシリーズ関連攻略ページをご紹介します。

グランツーリスモ攻略関連ページのご紹介

グランツーリスモ攻略関連ページをご紹介します。

レースゲームサイトマップのご紹介

レースゲーム・サイトマップをご紹介します。

| レースゲーム・サイトマップ | ||||

| ゲームTOP > ランキング│傑作・名作│機種別│ジャンル別 |

||||

| ゲームジャンル別TOP >関連ページ│名作│ランキング | ||||

| 【ジャンル別関連ページ】 アクション系(プラットフォーム│対戦アクション│FPS│TPS│STG│フライト)|AVG│RPG│SLG│レース│スポーツ│パズル│テーブル |

||||

| レースゲームTOP >ランキング│名作│シリーズ・テーマ別│攻略 | ||||

| 【レースゲーム:ランキング】 | ||||

| ■【レースゲーム海外評価ランキング】 総合ランキング│PS4│PS3│PS2│Xone│X360│Xbox│DC│N64│GC│PSP |

||||

| 【レースゲーム:名作】機種別(家庭用(据置│携帯) | ||||

| 据え置き | ||||

| 携帯ゲーム | 【任天堂】一覧│GB│GBA│NDS│3DS 【Sony】一覧│PSP│PSVita 【その他】WS│GG│NGP |

|||

| 【レースゲーム:シリーズ・テーマ別】 | ||||

| ■■■【4輪レース】■■■ 【F1】F1まとめ(一覧│オススメ) グランツーリスモ(総合│PS3│PS2)│マリオカート│ ルマン24│レースシム│首都高速│フォルツァ│リッジレーサー 【アクションレース】ニード・フォー・スピード│バーンアウト 【未来系レース】ワイプアウト│F-ZERO 【ラリー】おすすめラリーゲーム│コリン・マクレーダート│WRC│セガラリー│車種 ■■■【2輪レース】■■■ 海外人気バイクゲーム│ ロードレース(MotoGP│Ride│SBK│マン島)オフロード(モトクロス) 【人気レースゲーム・メーカー】 コードマスターズ│Slightly Mad Studios│ |

||||

| 【レースゲーム:攻略】 | ||||

| ▼グランツーリスモ(GTシリーズ攻略(車の基本/性能|チューニング| ドラテク)) | ||||

■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |

||||

| サイトマップ一覧 | ||||

レースゲーム関連ページのご紹介

レースゲーム関連ページをご紹介します。

RPGサイトマップのご紹介

RPGのサイトマップをご紹介します。

RPG | ロールプレイング | ゲーム | 中古・新品通販の駿河屋

【RPG】サイトマップ関連ページのご紹介

【RPG】の関連ページをご紹介します。

【機種別・名作RPG】機種別・名作RPGのご紹介 ~PC98,PS,PS2,PS3,PS4,Xbox360~

【名作RPG】シリーズ別RPGシリーズのご紹介│まとめ│

【名作RPG】テーマ別・RPGシリーズのご紹介│まとめ│

【ゲームジャンル別】サイトマップのご紹介

【ゲームジャンル別】サイトマップをご紹介します。

| ゲームジャンル別サイトマップ | ||||

| ゲームTOP > ランキング│傑作・名作│機種別│ジャンル別 |

||||

| ゲームジャンル別TOP >関連ページ│名作│ランキング | ||||

| 【ジャンル別関連ページ】 アクション系(プラットフォーム│対戦アクション│FPS│TPS│STG│フライト)|AVG│RPG│SLG│レース│スポーツ│パズル│テーブル |

||||

| 【アクション】プラットフォーム│対戦アクション│FPS│TPS│STG│フライト 【アドベンチャー】AVG│ 【RPG】RPG│SRPG│ARPG 【SLG】SLG│ストラテジー│ターン制SLG│RTS 【レース】レース 【スポーツ系】スポーツ│プロレス 【パズル】 【テーブル】麻雀 |

||||

| 【ジャンル別】おすすめ評価ランキング アクション│AVG│RPG│SLG│レース│スポーツ│パズル│テーブル |

||||

| 【歴代傑作・神ゲー(2021~1996年)】99~94点│93~92点│91点│90点 ■【アクション系ゲーム】■ アクション│プラットフォーム│対戦アクション│FPS│TPS│フライト│ 【対戦アクション】一覧│98~80点│79~70点 【FPS】まとめ│90点以上│89~86点│85~83点│82~80点 【アドベンチャーゲーム】 ■【RPG系】■ RPG│SRPG│ARPG 【RPG】一覧│傑作(96~90点)│89~85点│84~82点│81~80点│ ■【シミュレーション系ゲーム】■ SLG│ストラテジー│ターン制SLG│RTS│街づくりSLG ■【レース】■ ■【スポーツ系ゲーム】■スポーツ│プロレス ■【パズル】 |

||||

| シリーズ・テーマ | ||||

■■│コペンギンTOP > ゲーム│ホビー│書籍・マンガ│■■ |

||||

| サイトマップ一覧 |