平和な江戸時代初期の空気を反映した美しい刃文で一世風靡した大坂新刀「津田助広」についてご紹介|日本刀入門

ご訪問ありがとうございます。

今回は、平和な江戸時代初期の空気を反映した美しい刃文で一世風靡した大坂新刀「津田助広」についてご紹介します。

日本刀関連サイトマップのご紹介

リンク

平和な江戸時代初期の空気を反映した美しい刃文で一世風靡した大坂新刀「津田助広」

| 津田助広 |

| 出生地 |

摂津国打出村 |

| 居住地 |

大坂・伏見立売町 |

| 系統 |

摂津国/国広系 |

| 国宝数0 重文数1 重要美術品14 名物0 |

| 銘 |

|

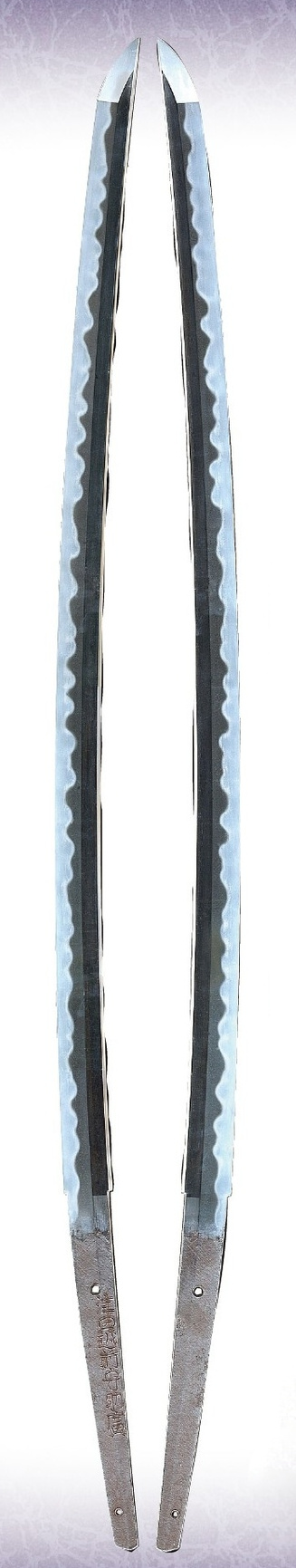

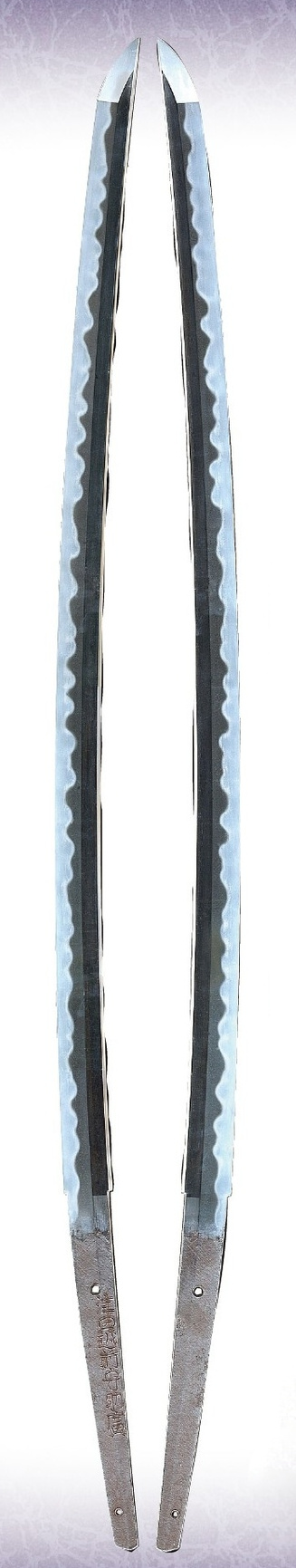

刀 銘 津田越前守助広 個人蔵

銘によると寛文12(1672)年頃、助広が36歳の作刀とみられる作品。助広が本作はその銘振りより寛文12年頃(1672年)、助広36歳頃の作と鑑せられ、元幅(柄側の身幅)に比べて先幅の狭くなった優美な姿で、地鉄は小板目の詰んだ大坂鍛冶らしい出来となっています(刃長72.8cm、反り1.5cm)。

江戸時代中期、摂津国で2代にわたって日本刀鍛造に携わった刀工「津田助広」

江戸時代中期、摂津国(現在の大阪府北中部から兵庫県南東部にかけての旧国名)にあって、助広の名で2代にわたって日本刀鍛造に携わった刀工がいました。

大坂新刀における双璧「井上真改」「津田助広」

両方とも「越前守」を受領しているため、受領名をまじえた「津田越前守助広」と呼ばれることも多い。このうち2代目は井上真改とほぼ同時期に生き、大坂新刀における双璧とされていました。

| 【摂津】「新刀・新々刀時代(戦国末期1595年~)の刀匠/刀工一覧」のご紹介 |

| 国 |

流派 |

名工 |

|

摂津

|

(国門) 国貞 |

和泉守貞、二代目国貞(井上真改) 鈴木加賀守貞則、北怒治国、土肥真了 |

| (国広門)国助 |

河内守国助、二代国助、(通称中河内) 武蔵守国次、肥後守国康、伊勢守国輝 |

| (国助門)助広(播磨出) |

輝広(初代)、津田越前守助広、近江守助直 |

| 忠欄(播磨出) |

近江守忠綱(初代)、一竿子忠綱、忠行、長綱、宗網、 包網、広網 |

| 大和(手搔末) |

陸奥守包保、伊賀守包道、越後守包貞、板倉言之進輝包 |

| 石堂 |

多令良長率 |

| 月山 |

貞吉、貞一(帝室技芸員) |

「新刀・新々刀時代(戦国末期1595年~)の刀匠/刀工一覧」のご紹介

「新刀・新々刀時代(戦国末期1595年~)の刀匠/刀工一覧」のご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、「新刀・新々刀時代(戦国末期1595年~)の刀匠/刀工一覧」をご紹介します。「新刀・新々刀時代(戦国末期1595年~)の刀匠/刀工一覧」...

小詰だ丁子乱を得意とした「初代助広」

初代助広は本名を津田弥兵衛。寛永年間(1624年~1643年)初期、初代河内守国助に師事して、日本刀の製作を学んでいます。師の没後、2代目国助を後見し、慶安元年(1648年)に自立。小詰だ丁子乱(こずだちょうじみだれ)の刃文が際立つ備前一文字伝の作刀を得意としていました。

初代助広の異称「ソボロ助広」

この初代助広の異称は「ソボロ助広」。ソボロは粗末な衣服を意味する「総襤褸」の転化とされているが、「ソフロ」が正しい。銘に「そ不ろ」「そ不路」と刻んだものもあります。

出典は、古代中国の哲学書『中庸』に記す「霜路の墜つる所」の〈霜路〉が有力視されています。これは霜柱や霜露の意味です。

日本刀の「数打ち」と「注文打ち」

この初代助広は当初、数打師(かずうちし)でした。日本刀には数打ちと注文打ちがあります。数打ちは、合戦用に大量注文された日本刀や槍を打つ鍛冶であり、後者は特定の依頼主の注文に応じて日本刀を鍛える鍛冶をいます。

数打ちと注文打ちの評判

数打ちの日本刀の場合、合戦のための数量を揃えることが目的のため品質は二の次になりがちです。このため数打ち専門の刀鍛冶は、注文打ち鍛冶より一段階低くみられていました。

戦乱から平安へ、転換が求められる刀職人

戦乱期は、数打ちでも生活はできましたが、豊臣家が滅亡して戦国時代が終結すると、数打ちでの生活は苦しくなってゆきます。ここで初代助広も注文打ちに転じることになるのです。

当初、「越前大椽」を受領し、次いで「越前守」に転じています。

2代目助広(津田甚之丞)

2代目助広は、名を津田甚之丞。この2代目に関しては寛永13年(1636年)に摂津国打出村(現在の兵庫県芦屋市)で生まれた初代助広の実子とする説。寛永14年(1637年)同地で生まれ、初代の門下に入って養子となったとする説があり、専門家のあいだでも見解が分かれています。

越前守を受領した年についても明暦3年(1657年)とする説と万治元年(1658年)とする両説があり、現在も結論が出ていません。いずれにしてもどちらかの年に越前守を受領したことは確かです。

寛文7年(1667年)、津田越前守助広の誕生

寛文7年(1667年)には大坂城代青山因幡守宗俊のお抱え刀工となり、日本刀の鍛造に従事。同年から作刀に「津田」の姓を切り始めます。この銘切をもって津田越前守助広が正式に誕生することになります。

現在の大阪城。津田助広は大坂城代のお抱え鍛冶となり、独自の鍛刀技術を発展させた。

琳派風の波濤(はとう)を再現した津田助広の独創の「濤瀾乱」

作刀は身幅広めで物打ちがやや細くなっており、典型的な大坂新刀の刀姿。美しい刀身には京で評判の琳派風の波濤(はとう)を再現。「濤瀾乱(とうらんば)」と呼ばれる刃文であり、津田越前守助広の独創です。

胴乱とも旭瀾とも呼ばれる緩やかな波濤のような美しい刃文であり、合戦のない平和な江戸時代初期の空気を反映していることもあり、一世を風靡することになります。

脇指 銘 津田越前守助広/延宝五年二月日 刀剣ワールド/東建コーポレーション蔵

津田助広4歳頃の作刀とみられる脇指で、助広の代名詞ともいえる華麗な濤乱刃を鑑賞できる(刃長54.5cm、反り1.4cm)。

大海原の波のようにうねる、濤乱刃と呼ばれる刃文が助広の代名詞。

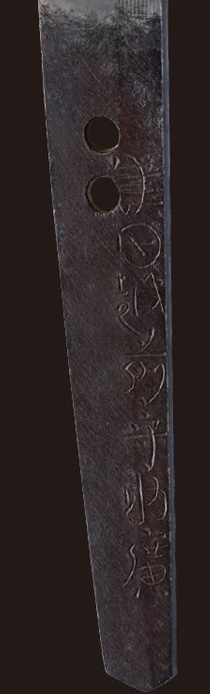

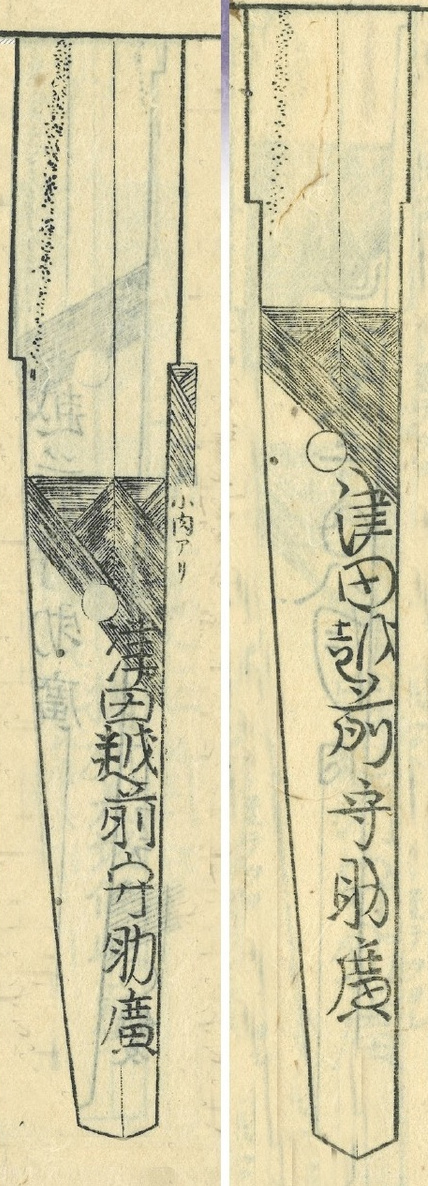

草書体風の「丸津田」と呼ばれる銘が刻まれていることから、晩年、円熟期の作とわかります。

「井上真改」と「津田助広」

大坂新刀の今ひとりの雄・井上真改とはライバル関係にあったイメージが強いのですが、両者の合作もあることから緊張した関係ではなかったようです。新刀の祖・堀川国広をともに仰ぎ見、ともに大坂新刀を牽引する意気込みがあったため、気脈の通じるところがあったろうと推測されます。

井上真改と同年、47才で急死

大坂新刀を牽引した2代目津田越前守助広は、天和2年(1862年)急死します。享年47。奇しくも大坂新刀の双璧とされた井上真改と同年でした。

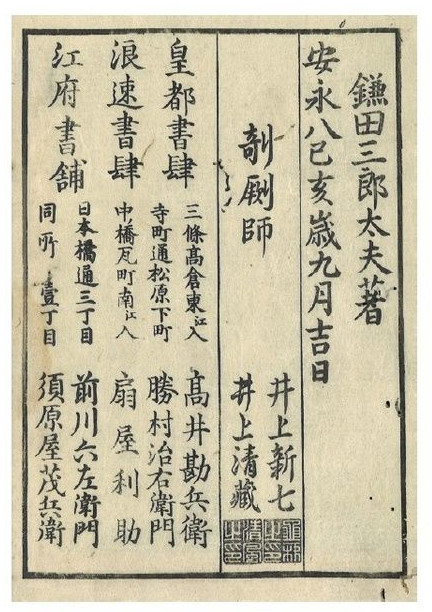

安永8(1779)年頃に編纂された『慶長以来新刀辯疑』の奥付より。この書物ではじめて、助広をはじめとする新刀の刀工たちの業績が詳しく解説されています。

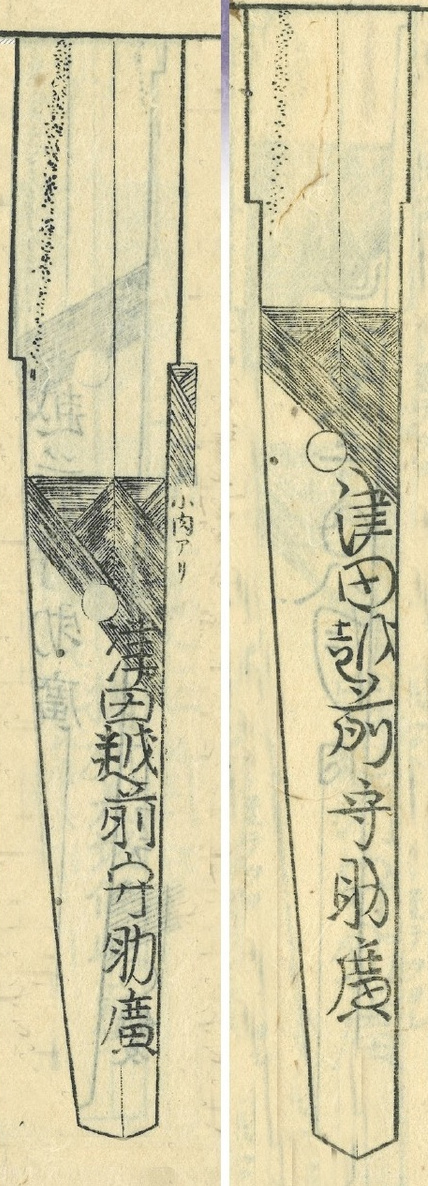

助広が刻んだ銘には書体に特徴があり、右が「角津田」と呼ばれるもので、左が「丸津田」と呼ばれるもの。30代後半の活動期には「角津田」、以降死去するまでは「丸津田」を刻んだ(国立国会図書館蔵)。

日本刀関連サイトマップのご紹介

リンク

日本刀関連ページのご紹介

「学ぶ」学習用関連サイトマップのご紹介

シューティングゲーム | ゲーム | 中古・新品通販の駿河屋

「学ぶ」学習用関連ページのご紹介

コペンギン・サイトマップ

懐かしの名作から最新作までの豊富な品揃え!通販ショップの駿河屋

コペンギンサイトマップ関連ページのご紹介

【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介

【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介

【TOP】ゲーム関連ページのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、ゲーム関連ページをご紹介します。PS5ソフトELDEN RING

【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介

【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介

書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、書籍・雑誌サイトマップ関連ページをご紹介します。その他コミック初版)AKIRA(デラックス版) 全6巻セット / 大友克洋

【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介

【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介

【TOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、ホビーサイトマップ関連ページをご紹介します。プラモデル1/100 MG MS-09 ドム 「機動戦士ガンダム」