「三本杉」で知られる美濃 関の名工「孫六兼元」についてご紹介|日本刀入門

ご訪問ありがとうございます。

今回は、「三本杉」で知られる美濃 関の名工「孫六兼元」についてご紹介します。

日本刀関連サイトマップのご紹介

リンク

「三本杉」で知られる美濃 関の名工「孫六兼元」についてご紹介|日本刀入門

「三本杉」で知られる美濃 関の名工「孫六兼元」についてご紹介します。

| 孫六兼元 |

| 生没年 |

文明元(1469)~文明18(1486)年 |

| 居住地 |

美濃 関 |

| 系統 |

三阿弥派の中の「兼国」の末裔 |

| 銘 |

兼元 濃州赤坂住兼元作 |

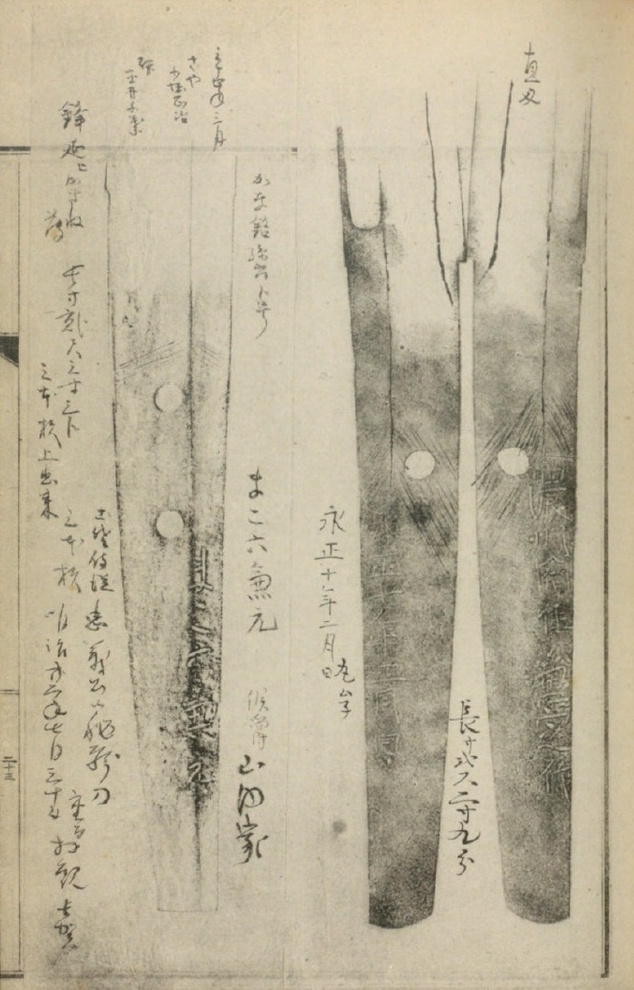

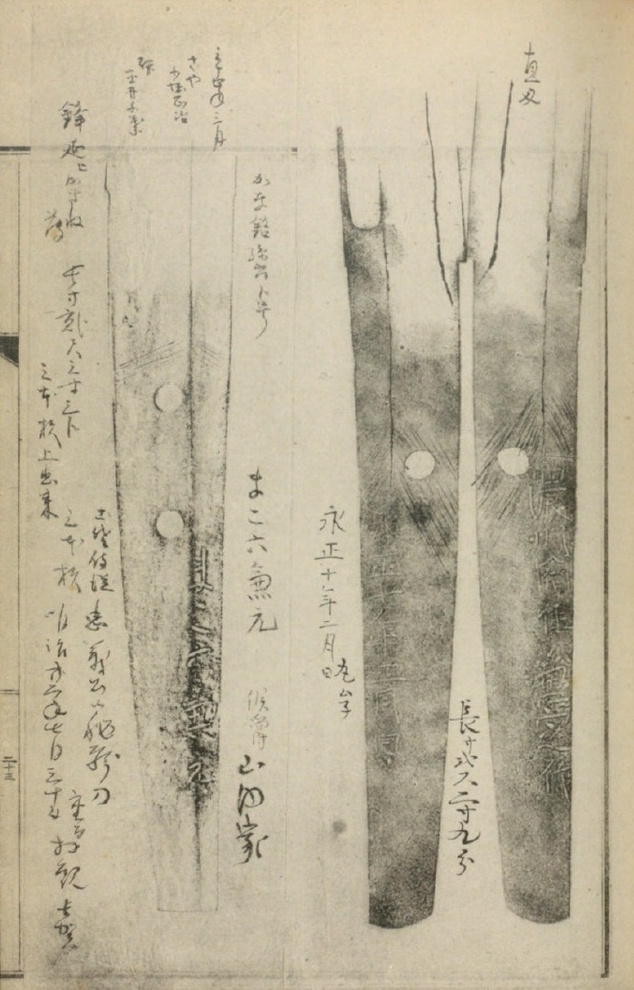

名刀を集めた昭和初期の『今村押形』(国立国会図書館蔵)に記載された2代兼元の押形(左端)。「まこ六兼元」の文字が見える。

| 【美濃】「古刀時代(平安末期~戦国1595年)の刀匠/刀工一覧」のご紹介 |

| 国 |

流派 |

時代 |

名工 |

|

美濃

|

志津 |

鎌倉 |

兼氏 |

| 南北朝 |

(直江派)兼友、兼次、兼俊 |

| 金重 |

鎌倉~南北朝 |

金重、金行 |

| 善定 |

室町 |

兼吉、兼光、兼常 |

| 関、赤坂 |

室町 |

兼定、兼定(の尤)、兼元 |

| 蜂屋 |

室町 |

兼貞 |

| 赤坂千手院 |

鎌倉 |

(大和)千手院 |

| 兼房 |

室町 |

氏房、氏貞、兼道 |

「古刀時代(平安末期~戦国1595年)の刀匠/刀工一覧」のご紹介

「古刀時代(平安末期~戦国1595年)の刀匠/刀工一覧」のご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、「古刀時代(平安末期~戦国1595年)の刀匠/刀工一覧」をご紹介します。「古刀時代(平安末期~戦国1595年)の刀匠/刀工一覧」のご紹介「古...

リンク

美濃国、大国から志津三郎兼氏が移り住み日本刀の一大産地へ

美濃国(現在の岐阜県南部)は、大国(現在の奈良県)から、志津三郎兼氏が移り住んで日本刀鍛造を開始して以降、中部地方における日本刀の一大産地となります。

刀鍛冶の条件が整った地「美濃国」

この地に刀鍛冶が集まったのは、山岳地帯ゆえに燃料となる松炭が得やすく、日本刀鍛造に欠かせない良質な水や焼刃土(特殊な粘土)が豊富に採集でき、長良川の水運に利便性があり、四方に通じる街道が発達していたからです。

「美濃国」は、日本刀製作と流通に適した土地柄でした。

岐阜県関市の春日神社

大和から移住した刀工たちが、奈良の春日大明神を勧請して創建。兼元はじめ関鍛冶たちの拠り所となった。

「孫六兼元」と「和泉守兼定」

このうち関(現在の岐阜県関市)を拠点に鍛刀した刀工に、代々兼元を名乗る集団が出現します。この兼元の中で、最高の妙手とされるのが通称の孫六を冠して、孫六兼元と呼ばれる刀工であり、関鍛冶の2代目和泉守兼定、いわゆる「之定(のさだ)」と並んで美濃鍛冶の双璧とされている。

関鍛冶系図は両者が兄弟の契りを結んでいた旨を記され、最高のライバルにして、最高の理解者同士という関係だったと推察されます。

2代目が傑出した刀工集団「関兼定/和泉守兼定」についてご紹介|日本刀入門

2代目が傑出した刀工集団「関兼定/和泉守兼定」についてご紹介|日本刀入門ご訪問ありがとうございます。今回は、2代目が傑出した刀工集団「関兼定/和泉守兼定」についてご紹介します。2代目が傑出した刀工集団「関兼定/和泉守兼定」 活動期室町時代末...

兼元の名刀

兼元を名乗る刀工は室町時代中期に出現した。江戸時代に成立した『校正古刀銘鑑』によれば、「文安二年(西暦1445年)」の年紀を切った作刀があるそうです。このあと太郎左衛門を通称とする兼元が、1448年から1486年の文正・文明年間に同地で鍛刀。直江志津とばかりの古調の作品を多数生産しています。

関鍛冶の主流は「赤坂」へ、そして「孫六」の登場

この頃から関鍛冶の主流は、同国内の赤坂(現在の岐阜県大垣市)に移住を開始。赤坂の地が新たな日本刀の生産地となっていきます。このとき「孫六」を屋号として栄えたのが初代兼元です。

その後、一部には再び赤坂を離れる刀工もいましたが、引き続き赤坂の地に残って日本刀を鍛造した集団がいました。孫六兼元の名で知られる2代目兼元はここから生まれます。

孫六兼元の年紀銘

孫六兼元の年紀銘が入った作は、最古が「大永七年(西暦1527年)」、最新が「天文七年(西暦1538年)」。その前後に鍛刀した時期を加算しても20年には満たないと思われます。現存刀と鍛刀期間の比率から察するに、驚くほど精力的かつ集中して、日本刀鍛造に取り組んだことが伺えます。

截断銘「笹の露」

「笹の露」という截断銘を切った作があることから切れ味のほども伺えます。「笹ノ雪」と同様、尋常ではない切れ味を表現したもので、わずかな衝撃で首が落ちる様子を笹の葉の上の露になぞらえている作品です。

https://kopenguin.com/post-85513/

また、江戸時代後期、幕府御様御用をつとめる山田朝(浅)衛門著わした日本刀の切れ味ランキング書たる『懐宝剣尺』と『古今鍛冶備考」中に「最上の切れ味を有する」として「最上大業物」12工に選出されていることからも尋常でない切れ味のほどが伺えます。

| 最上大業物12工 |

| 長曽祢興里(初代 虎徹) |

| 長曽祢興正(二代 虎徹) |

| 清関兼元(初代 兼元) |

| 孫六兼元(二代 兼元) |

| 仙台国包(初代) |

| 肥前忠吉(初代 肥前忠吉) |

| 陸奥守忠吉(三代 肥前忠吉) |

| 三善長道(初代) |

| 多々良長幸 |

| 長船秀光(二代) |

| 三原正家(四代) |

| 長船元重 |

実際の試し斬りから格付けされた刀剣/刀工ランキング本「業物位列」のご紹介|日本刀入門

実際の試し斬りから格付けされた刀剣/刀工ランキング本「業物位列」のご紹介|日本刀入門ご訪問ありがとうございます。今回は、実際の試し斬りから格付けされた刀剣/刀工ランキング本「業物位列」をご紹介します。業物位列とは業物位列とは、刀剣を「切れ味...

実際の試し斬りから格付けされた刀工ランキング本「業物位列228工一覧」のご紹介|日本刀入門

実際の試し斬りから格付けされた刀工ランキング本「業物位列228工一覧」のご紹介|日本刀入門ご訪問ありがとうございます。今回は、実際の試し斬りから格付けされた刀工ランキング本「業物位列一覧」をご紹介します。業物位列とは業物位列とは、刀剣を「切...

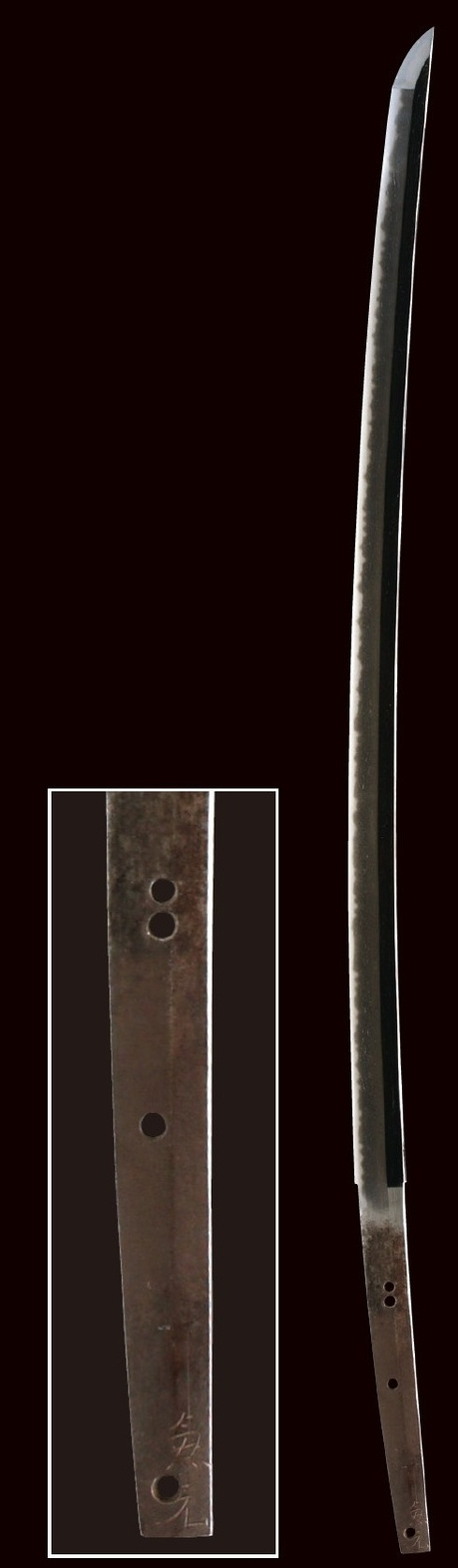

孫六兼元の特徴「美濃の孫六の三本杉」

作風は身幅が広く、重ねが薄く、切先が延びています。地鉄は板目肌に柾目肌が交じり、地中の働きは白気映りが際立っています。刃文は杉木立を彷彿とさせ、頭の尖った3本の互の目が組み合わさった模様を得意としていました。

これは「美濃の孫六の三本杉」と呼ばれており、孫六兼元の作品の大きな特徴となっています。銘は「兼元」の二字銘のほかに「濃州赤坂住兼元作」と長銘を切ることもありました。

美濃鍛冶として今日でも著名な刀工のひとりであり、同刀工の「孫六」は包丁のブランド名として現在も名が知られています。

刀 銘 兼元(号大仙兼元) 福岡市博物館

号の由来は不明ですが、関ヶ原の戦いの功績で知られる黒田長政所用の刀として知られています(刃長77cm、反り1.3cm)。

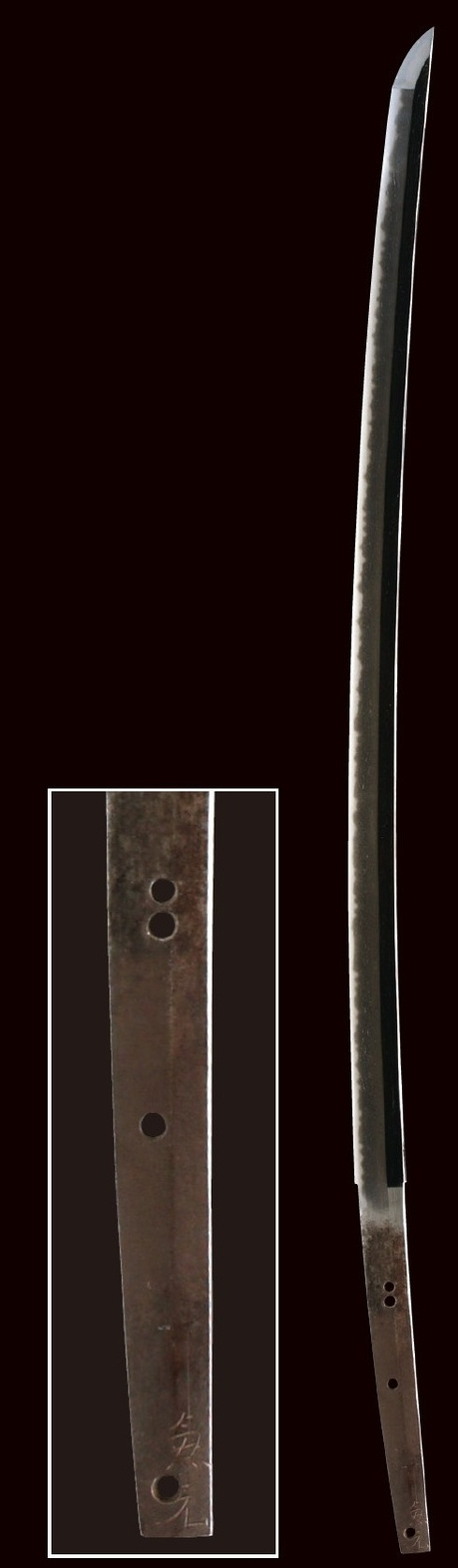

刀 銘 兼元 関市蘆

もともとは長寸だったものを短く磨上げたもので、茎の下ぎりぎりの箇所に「兼元」の銘が確認できます。中ほどに「三本杉」の刃文が見える(刃長162cm、反り14cm)。

短刀 銘 兼元 個人蔵

孫六兼元(2代兼元)の代名詞ともいえる尖り互の目の「三本杉」は目立たないものの、互の目基調に湾れ刃を交えた優品。茎にはっきり「兼元」の二字銘が見えます(刃長27.1cm)。

リンク

日本刀関連サイトマップのご紹介

リンク

日本刀関連ページのご紹介

「学ぶ」学習用関連サイトマップのご紹介

シューティングゲーム | ゲーム | 中古・新品通販の駿河屋

「学ぶ」学習用関連ページのご紹介

コペンギン・サイトマップ

懐かしの名作から最新作までの豊富な品揃え!通販ショップの駿河屋

コペンギンサイトマップ関連ページのご紹介

【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介

【ゲームTOP】ゲーム関連ページのご紹介

【TOP】ゲーム関連ページのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、ゲーム関連ページをご紹介します。PS5ソフトELDEN RING

【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介

【書籍・雑誌TOP】書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介

書籍・雑誌サイトマップ関連ページのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、書籍・雑誌サイトマップ関連ページをご紹介します。その他コミック初版)AKIRA(デラックス版) 全6巻セット / 大友克洋

【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介

【ホビーTOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介

【TOP】ホビーサイトマップ関連ページのご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、ホビーサイトマップ関連ページをご紹介します。プラモデル1/100 MG MS-09 ドム 「機動戦士ガンダム」